■全ての生徒の偏差値を底上げすることは可能なのか?

3巻読みました。夏季講習のお話です。

受験生全員の点数があがれば平均点も上がるので偏差値は上がることありません。だからこそ、夏までに基礎を確実なものにしないといけない。最後の最後のチャンスという事。

深いですよこれは。本当、当時、これを読めてればもっと真面目に勉強するか、早めに受験を諦めてたのに…。

小学校高学年のお子さんを持つ方は、一度は読んでみた方がいいと思います。

■あらすじというか…

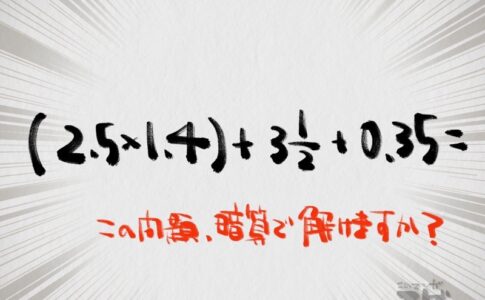

2巻最後で匂わされた、偏差値40の成績を50に上げる方法の詳細が説明されるところから始まります。今回もなかなか、学ぶことが多く、感想どころではないのですが、

・一時的にでも模試で結果を出させ、生徒に自信をつけさせる為の緊急措置とは?

・ケアレスミスのある生徒と、ミスない生徒の決定的な違いについて?

・ケアレスミスは「もったいない」というレベルではない、致命的な問題とは?

・「できる問題をまず選んで、先にやる」方法の見落としがちなデメリットとは?

・「どんなご褒美」でも勝てない、生徒自身が、真の喜びを感じる瞬間とは?

・親の志望校と子どもの志望校、大切なのは「親の志望校」である至極真っ当な理由とは?

・志望校選びの理由に、子どもの「夢」を持ち出してはいけない、絶対的なルールとは?

・早くから中学受験を志す場合、受験勉強よりも前にするべき大事な事とは?

・どんな生徒であっても、高い偏差値の学校を目指すべき納得の理由は?

・カンヅメ状態の受験生が、夏の間にチェックを怠ってはいけないTVの種類とその理由?

・夏季講習が学力を上げる最後のチャンスである理由と、秋以降にやるべき学習内容とは?

等々。

今回は名言集的なノリで2巻全体をご紹介します。

■そういうのひっくるめてバカって言うんですよ。

成績優秀のクラスの生徒はないのに、成績の悪いクラスでは多い理由は色々あります。注意力が足りないとか、演習量が足りないとか…。

本当、そう思います。事の重大性を理解していないというか、軽く考えているんですよね。多分、ちゃんと考えてない。

頭いいクラスの子は、絶対にしない。って考えると合点がいきます。

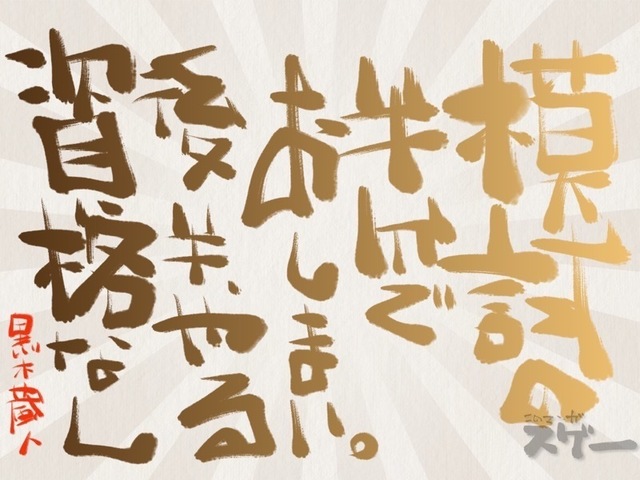

■模試の半分でおしまい。後半の大問、やる資格なし。

ケアレスミスの多いクラスの指導方法について黒木校長は、「基礎の計算問題の重要さがいまだに分からないような「できない」子は、テストの半分をやる必要なし」と言って、問題を破って捨ててしまいます。

佐倉先生は噛みつきますが、黒木校長の意図はすぐに、結果に反映してきます。さらには、意外な成果物まで!!

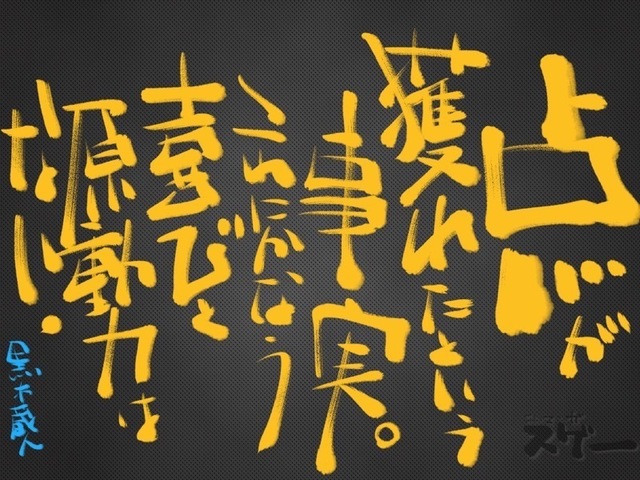

■点が獲れたという事実。これにかなう喜びと原動力はない。

基本問題を疎かにしないことの重大さを体感すること。「点が取れた!」という事実。どんなご褒美よりも、これにかなう喜びと原動力はないんですよ。と説きます。

本当、これも真理だと思います。

ご褒美はあくまで、モチベーションを上げる・維持する為のものでしかなく、本当に嬉しいのは、成功体験そのもの何ですよね。体の底から湧き上がる喜びは、何にも変えがたいものです。

子供には、この瞬間を大切にさせたいです。

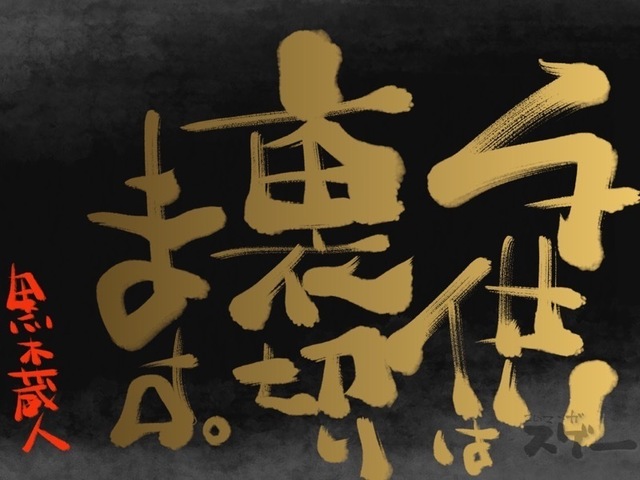

■子どもは裏切ります。

子どもは裏切ります。言うことを真に受けてはいけません。

これも、本当、そう。自分の小さい頃を思い出しても、間違いない事実だと思います。

「塾に行きたい」「中学受験がしたい」と言ったのは、確かに私ですが、友達と分かれるのが嫌だし、自分だけが別の道を歩むのが嫌で、いつまで経っても受験に対して本気になれませんでした…。

話が長くなってしまうので、機会を改めますが、子どもの言う事を真に受ける必要はない。これは本当に思います。

ただ、親のエゴもあるので、正直、その判断が難しいですけど…。

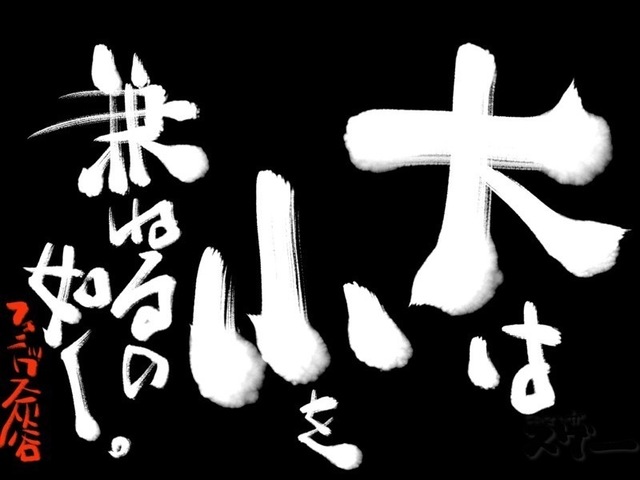

■大は小を兼ねるの如く

これは、フェニックス学院の灰谷先生の言葉ですが、志望校は夢などは関係なく、常に「偏差値の高い学校」を目指すべき。夢が変わっても、いろんな職業を選べる高い学歴を子どもたちに与えてあげるべき!と言う指針です。

高ランクの大学に進学することは、職業選択の幅が広がる。

私も母からずっと言われてました…。

良い大学に入れば、選択肢の幅が無限に広がるし、人脈も広がる。

レベルの高い価値観で生きている人のコミュニティに入る方が、一生、切磋琢磨できる仲間とも出会える。って。

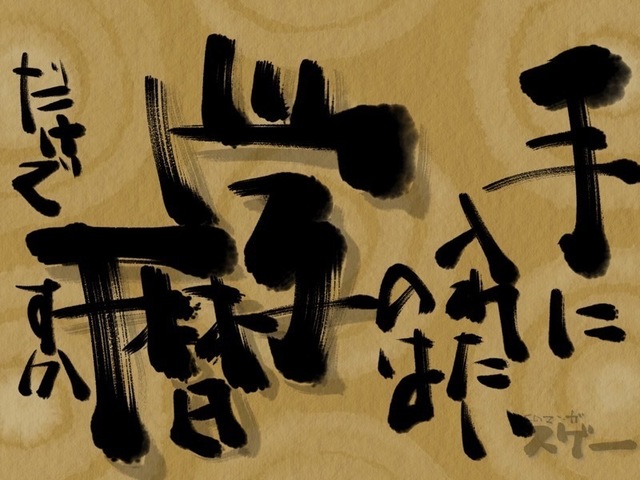

■手に入れたいのは学歴だけですか?

私立中高の学費、六年間で500万円前後のお金をかけて、手に入れたいのは学歴「だけ」ですか?

親への問いかけフレーズとして、桂先生が、佐倉先生への指導したものですが、パンフレットに書いてある言葉なんて、意味があるんですかね?あまり、学校訪問などした事ないので懐疑的になってしまいます。私の卒業した学校のパンフレットが非常に良くできていたので…。

まぁ、でも、きっと学校訪問、一番、大事ですよね。なんなら、登下校の様子、しばらく張り込むくらいやった方が良いかもしれませんね。生徒の様子見てたら、パンフレットのキャッチコピーの真偽は見極められるかもしれませんね。

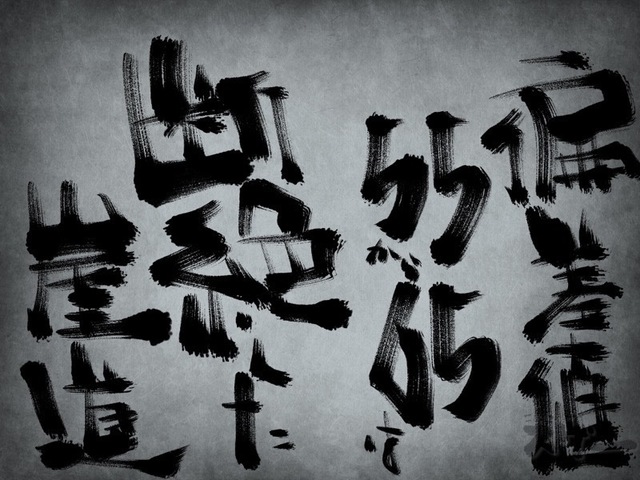

■偏差値55から65は断絶した崖道

偏差値は「一定の斜度の坂」と思われるかもしれないが、実は、55から60の間は、言うなれば、断絶した崖道。

偏差値65ない者に取って、道が断たれているという宣言に、絶望を感じます。

夏休みにしっかりやることで、偏差値55をキープできれば、勉強をしてこなかった子達が分母に入ってきて、飛び越えることができるんですかね?この後が楽しみです。

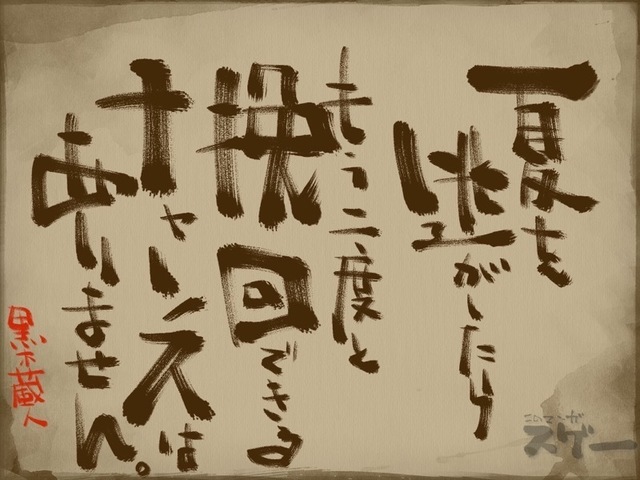

■夏を逃したら、もう2度と挽回できるチャンスはありません。

夏季講習は、学力を上げる最後のチャンス。復讐をして、基礎の穴を見つけ埋めていく作業は、秋以降にはもうやる時間がありません。

こういう説明、本当して欲しかった。ここを意識して、中学生・高校生になるのと、何も考えず、そのまま大人になるのでは全然レベルの違う大人に仕上がりますね。

夏休み、塾しかいけない自分はただただ、不幸だって思ってました。

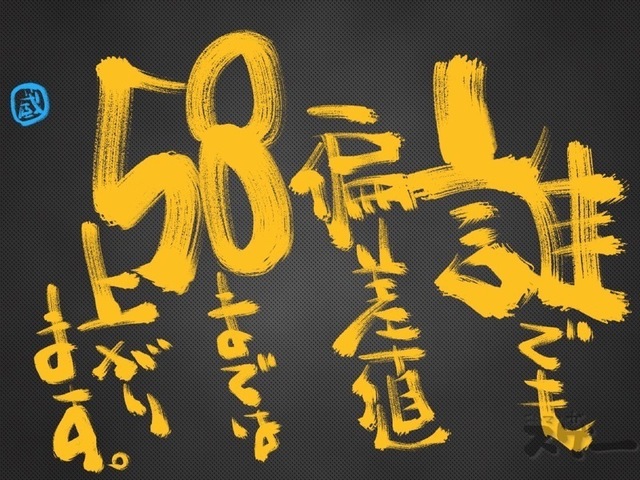

■誰でも偏差値58までは上がります。

黒木校長が、偏差値50前後のクラスの子に語ったのは、夏季講習テキストの基礎問題だけしっかりやれば、誰でも58までは上がります。と言う発言。

非常に深いですね。

少し前は「55から65は崖道」と言って、絶望させられましたが、58まで上がるのであれば、難しいのは残り7ポイントになります。

それに、誰でも上がると言われれば、やる気になるし、やりがいも出てきます。難しい問題に挑戦しなくても良いので、気持ち的に余裕も出て来ます。

こう言う戦略を話してもらえれば、私でも少しはやる気になったり、勉強方法が分かったりしたのかもしれません。

長くなってしまいましたので、とりあえずここまでにします。

ちょっと思うことがあるので、また次回。

コメントを残す